皆さん、投資をする際に、株の専門家の予想を参考にして購入していることはありませんか?

実は、専門家の予想が外れているケースが多いというデータがあることをご存知でしょうか?

株の専門家の予想がなぜ外れるのかを知ることで、自分で投資判断をする力が身につきます。

私自身もアナリストの評価や予想を気にして、つい参考にしてしまうことがあります。

この記事では、なぜ株の専門家の予想が外れることが多いのか、その理由について詳しく解説していきます。

イントロダクション

まず知っておかなければいけない点が2つあります。

株式市場の予測は難しい

株式市場の予測はほぼ不可能と言ってもいいほど難しいんです。

もちろん勉強している人としていない人では精度に差はありますが、いくら勉強しても未来の事を予測するなんて事はできないですよね。

テスタさんのような天才的な投資家は相場を的確に読めることもありますが、普通の投資家が同じように当てるのは極めて難しいでしょう。

専門家ですら、株価の変動を正確に予測するのは困難です。

多くの投資家は市場の未来を予測しようとするが、実際には予想が外れることも多い。

たとえば、リーマンショックの前には市場の安定を予測していた専門家も多かった。

株価予測の精度は以下の表を参考にしてください。

| 分類 | 予測精度 | 備考 |

|---|---|---|

| アナリスト(専門家) | 目標株価の達成率 約10% | 予測は当たらないことが多い |

| 個人投資家(一般) | さらに低い | 経験や情報量の差が大きい |

| 天才投資家(例:テスタさん) | 高いが、常に成功するわけではない | 特別なスキルと経験が必要 |

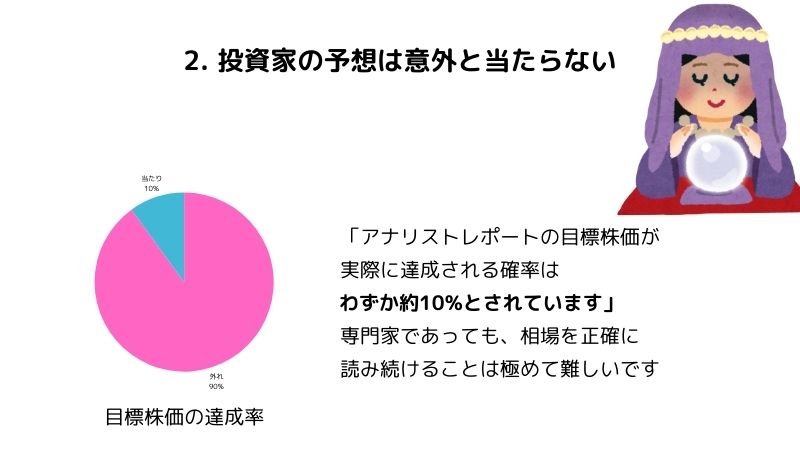

投資家の予想は意外と当たらない?

皆さんの中にも、投資家の予測を参考にして株を買っている方は居るのではないでしょうか?

実は、投資家の予想はかなりの確率で外れているというデータがあるのです。

アナリストレポートの目標株価が実際に達成される確率はわずか約10%とされています。

株価が下落した途端に、専門家の評価が強気から弱気に変わることもよくありますよね。

専門家であっても、株価の予測を正確に当て続けることは非常に困難です。

専門家の予想が当たらない理由

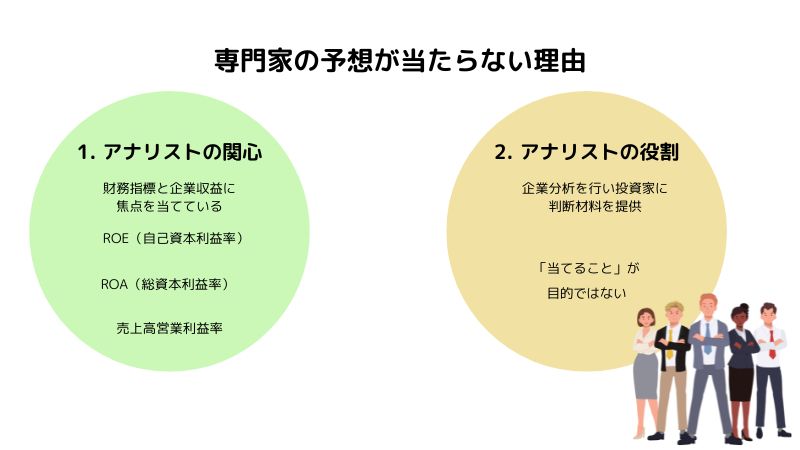

専門家の予想が当たらない理由は主に3つ考えられます。

アナリストの関心は財務指標と企業収益

アナリストの関心は主に企業の財務指標や収益性にあります。

アナリストの予測は、企業経営者の見通しを反映することが多い。

- ROE(自己資本利益率): 自己資本の効率性を測る指標。

- ROA(総資本利益率): 総資産の収益性を測る指標。

- 売上高営業利益率: 営業利益の売上高に対する割合。

これらの指標は企業の健全性を測るものですが、株価の将来を正確に予測するには不十分です。

アナリストの本来の役割とは?

アナリストの仕事は、企業分析を行い、投資家に判断材料を提供することです。

アナリストの役割は、企業の財務分析や業界動向を調査し、投資判断の材料を提供することです。競馬の予想屋のように『当てること』を目的にはしていません。

アナリストと投資家の役割の違いは以下の通り。

| 役割 | アナリスト | 投資家 |

|---|

| 目的 | 企業の財務分析と業界調査を行い、投資判断の材料を提供する | 利益を得るために株を売買する |

| 重点を置く点 | 財務指標、業界トレンド、企業の成長性 | 市場の値動き、リスクとリターン |

| 予測の目的 | 企業の健全性や成長性を評価するため | 将来の株価変動を見越して利益を出すため |

| 利害関係 | 企業・証券会社との関係があるため、評価にバイアスがかかることもある | 自己資金を運用するため、利益を最優先に考える |

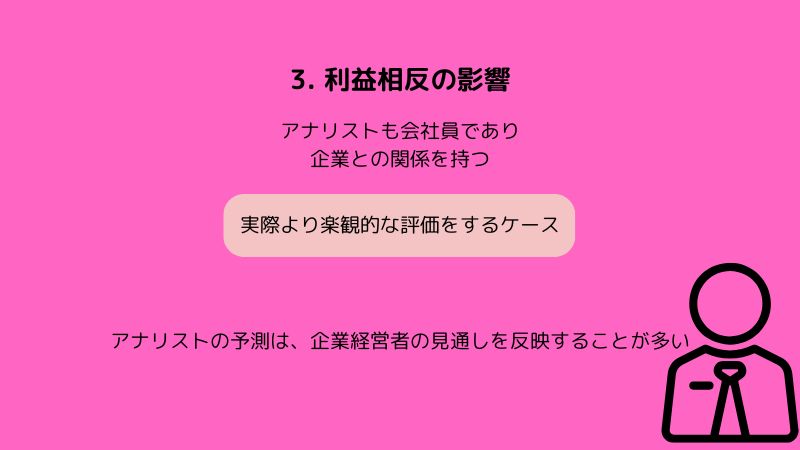

アナリストも会社員であり、利益相反の影響を受ける

アナリストも企業との関係を持つ会社員であり、その影響を受けることがあります。

アナリストは証券会社に所属しており、投資銀行部門と関係があることも多いため、企業との利害関係が影響しやすいのです。

そのため、企業との関係を考慮し、実際より楽観的な評価をするケースもあります。

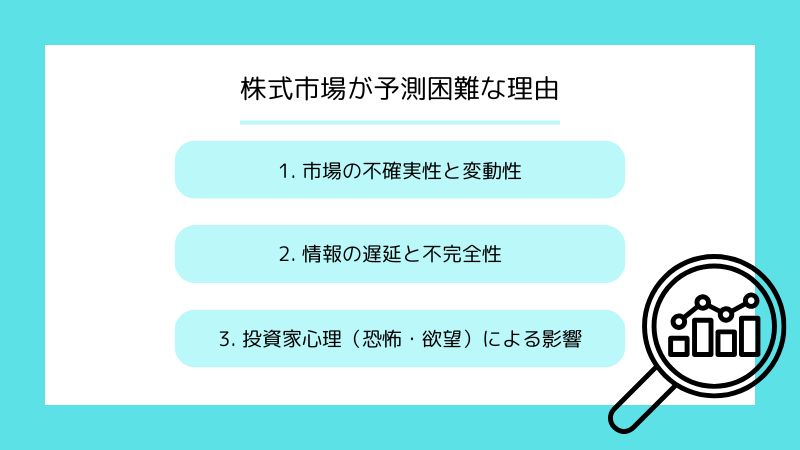

株式市場が予測困難な理由

株式市場の予測が難しい理由は主に3つあります。

1. 市場の不確実性と変動性

株式市場は経済状況、政治、世界情勢などさまざまな要因に影響され、日々変動します。

例えば、予想外のニュース(戦争、金融危機、企業の不祥事など)が発生すると、直前までの市場予測が一瞬で覆ることもあります。

過去のデータを基に分析することはできますが、未来の出来事までは正確に予測できません。

2. 情報の遅延と不完全性

投資家が得る情報はリアルタイムではなく、常に遅延が生じます。

さらに、その情報の正確性も保証されていません。

例えば、企業の決算発表や経済指標が市場に与える影響は、発表時点では不明確であり、市場の反応が予想外になることもあります。

インターネットやSNSでは膨大な情報が飛び交っていますが、中には誤情報や意図的に操作されたものも多く、冷静な分析が求められます。

SNSで稼ぐ力をアップさせたい人はこちらで詳しく解説しています。

3. 投資家心理(恐怖・欲望)による影響

株価が下落すると「もっと下がるかもしれない」という恐怖で損切りをしてしまい、逆に上昇すると「まだまだ上がるはず」と高値掴みしてしまうことがよくあります。

このような感情的な判断が市場の動きをさらに予測困難にさせる要因となります。

例えば、2008年のリーマンショック時、多くの投資家が恐怖で売り急ぎましたが、その後の市場回復時には買い遅れるという現象が発生しました。

専門家の予測を過信するとどうなるか?

専門家の予測を信じすぎることには、2つの大きなリスクがあります。

1. 予測を信じすぎるリスク

専門家の予測は必ずしも当たるわけではありません。過去の市場データを見ると、著名なアナリストの推奨銘柄が大きく下落した例も多くあります。

例えば、2021年に多くのアナリストが推奨していた成長株が2022年には大幅に下落し、多くの投資家が損失を被りました。

さらに、専門家の意見を信じてレバレッジをかけた大勝負に出ると、予測が外れた際に大きな損失を出すリスクが高まります。

2020年のコロナショック時、多くの個人投資家がレバレッジをかけて投資していましたが、市場の急落で大きな損失を抱えたケースが多数報告されています。

専門家の意見は参考程度に留め、自分のリスク許容度や目標を明確にすることが重要です。

予測が外れた場合の影響と長期投資の有用性については以下の表をご覧ください。

| 事例 | 内容 | 投資家への影響 |

|---|---|---|

| 2021年 成長株の下落 | 2021年に多くのアナリストが推奨していた成長株(ハイテク株など)が、2022年に金利上昇の影響で大幅に下落。 | 推奨銘柄に集中投資した投資家が大きな損失を被る。 |

| 2020年 コロナショック | コロナショック時に、市場が急落。レバレッジをかけた投資家が強制ロスカット(追証)に追い込まれるケースが多発。 | 借金を抱えたり、市場回復時に投資資金を失ってしまう投資家が続出。 |

| 長期投資の成功例 | S&P500などのインデックスファンドに20年以上投資した場合、過去のデータではほぼ100%の確率でプラスのリターンを記録。 | 短期の変動に惑わされず、長期的に安定した資産形成が可能。 |

2. 長期的な投資戦略の重要性

株式市場の歴史を見ると、短期的な予測は当たりにくい一方、長期投資は安定したリターンを生み出してきました。 例えば、S&P500指数に20年以上投資した場合、過去のデータではほぼ100%の確率でプラスのリターンを記録しています。

一方で、短期トレードは極めて難しく、統計的には90%以上の個人トレーダーが数年以内に資金を失うと言われています。

そのため、焦らずに優良なインデックスファンドなどに長期的に投資を続けることが、最も成功しやすい投資戦略となります。

予測に頼る場合の注意点

予測に頼る場合の注意点は2つあります。

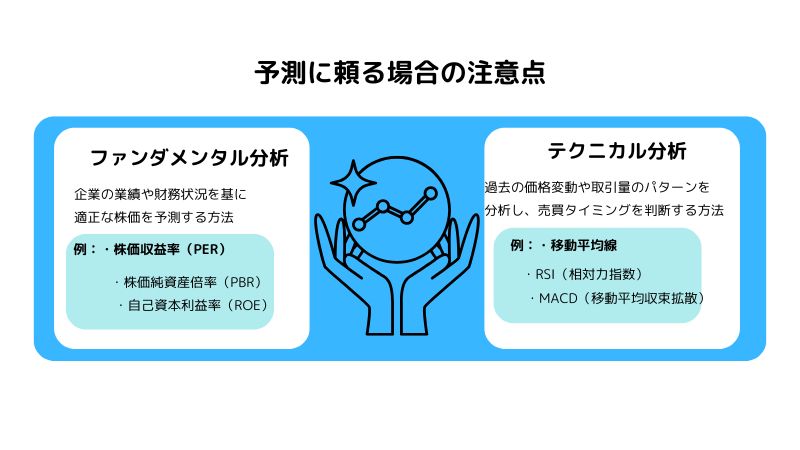

1. ファンダメンタル分析とテクニカル分析の活用

投資の分析には、大きく分けて「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」の2つがあります。

- ファンダメンタル分析 … 企業の業績や財務状況を基に、適正な株価を予測する方法。

例:株価収益率(PER)、株価純資産倍率(PBR)、自己資本利益率(ROE)などを分析。 - テクニカル分析 … 過去の価格変動や取引量のパターンを分析し、売買タイミングを判断する方法。

例:移動平均線、RSI(相対力指数)、MACD(移動平均収束拡散)などの指標を活用。

どちらの分析方法もメリット・デメリットがあり、投資判断をする際には両方の視点を持つことが重要です。

2. 分散投資でリスクを抑える

投資リスクを減らすためには、1つの銘柄に集中せず、複数の資産に分散することが重要です。

株式だけでなく、異なる業種や地域の株、債券、不動産、金などにも分散することで、さらに安定した資産運用が可能になります。

例えば、1つの企業の株に全額投資すると、その企業の業績が悪化した際に大きな損失を被る可能性があります。

「一つのカゴに卵を盛るな」という格言のように、投資先を複数に分けることでリスクを軽減できます。

GLDMで始める金投資についてはこちらの記事をご覧ください。

結論

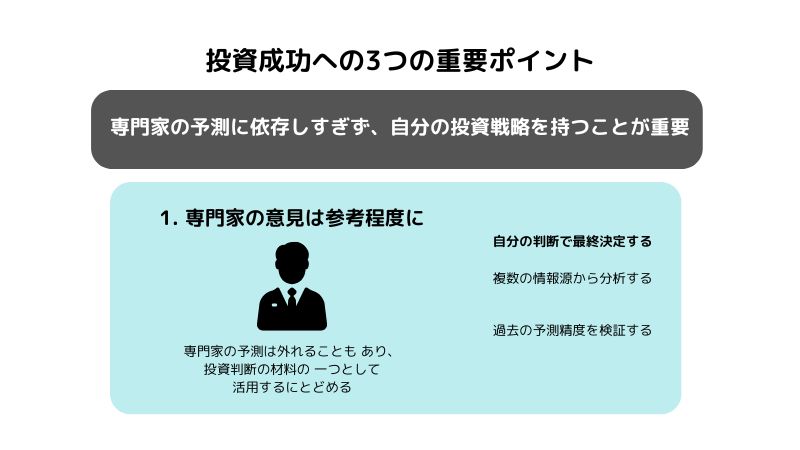

専門家の予測に依存しすぎず、自分の投資戦略を持つことが重要です。

1. 専門家の意見はあくまで参考程度に

専門家の意見は、投資判断の材料の一つとして活用するにとどめましょう。

過去の市場データを見ると、専門家の予測が外れることは珍しくなく、むしろ逆の結果になることもあります。

私自身、かつて専門家の意見を頼りに株を購入したことがありますが、期待した成果は得られませんでした。

その経験からも、投資の判断は最終的に自分で行うことが重要だと実感しています。

2. 短期的な予測よりも、経済状況や企業価値を重視

短期的な値動きを予測するのは極めて難しく、時に投機的な要素が強くなります。

一方で、経済状況や企業の本質的な価値を分析し、長期的な目線で投資を行うことで、安定した利益を得られる可能性が高まります。

私も過去には短期トレードに挑戦しましたが、結果的に長期投資にシフトしてから、より合理的な投資判断ができるようになりました。

3. 自分の投資戦略を持ち、感情に流されないことが大切

市場の変動に一喜一憂し、感情的な売買を繰り返してしまうと、長期的に利益を得るのは難しくなります。

- 株価が下がると不安になり売却してしまう

- 逆に、株価が上がると「もっと上がるかもしれない」と判断を変えてしまう

こういった行動は投資の失敗につながります。

事前に売買ルールを決め、それに従って冷静に運用することが成功の鍵となります。

投資の情報を鵜呑みにせず、自分でリサーチすることが大切です。