障害者年金と障害者手帳は、どちらも障害を持つ人を助けるための制度ですが、実は全く別のものです。

これを知らないと、混乱してしまうことがあります。

たとえば、障害者手帳を持っているからといって、必ず障害者年金がもらえるわけではありませんし、その逆もまた然りです。

この記事では、障害者年金と障害者手帳の違いや、それぞれの受給要件について詳しく解説します。

どんな人がどのように申請できるのか、また、どんなサポートが受けられるのかをわかりやすく説明しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

あなたの疑問が解消されることを願っています。

私の友人も、ある日、体調を崩し、医師から「障害者手帳」を取得することを勧められました。

彼はその言葉を聞いて思ったのが

障害者手帳がどのようなものか、そしてそれがどのように役立つのかを調べなきゃ

友人は、障害者手帳を取得することで、公共交通機関の割引や税金の軽減が受けられることを知り、少し安心しました。

しかし、彼は同時に「障害年金」という言葉も耳にしました。

友人から「障害年金を申請した方がいい」と言われたのです。

最初はわからない事だらけで、大変そうでした。

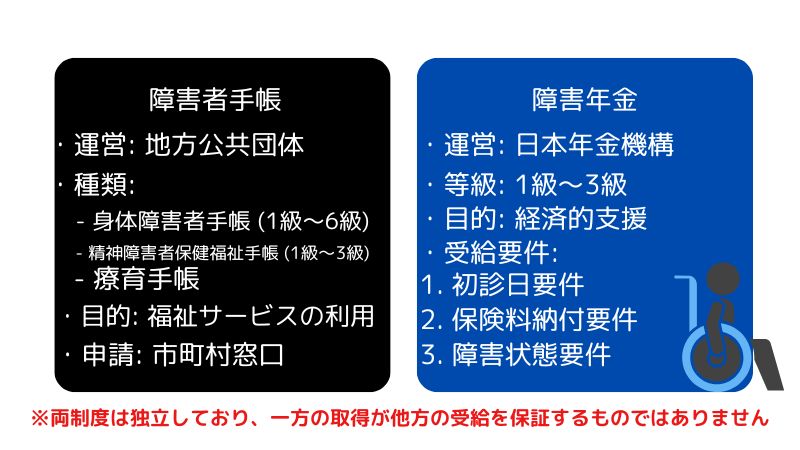

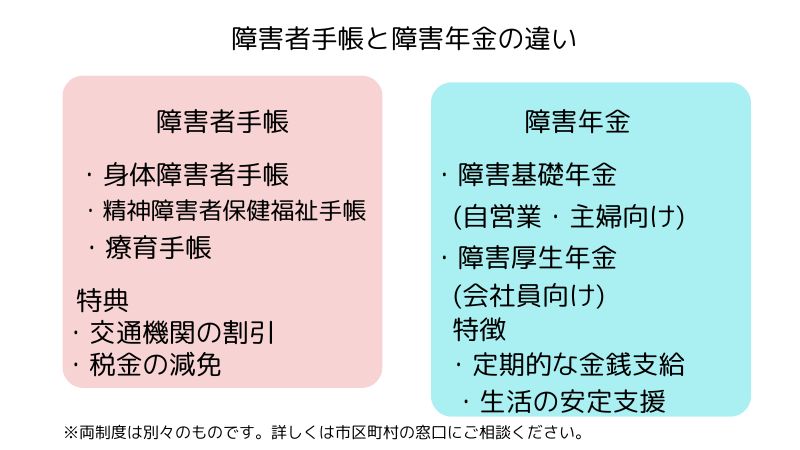

障害者年金と障害者手帳の違い

障害者手帳と障害年金は、全然違うものなんです!

障害者年金と障害者手帳は、どちらも障害を持つ人々を支援するための制度ですが、内容や目的が異なります。

ここでは、それぞれの制度の違いや受給要件について詳しく解説します。

障害者年金とは?

障害者年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障をきたす人が受け取ることができる年金です。

国が毎月お金をくれる制度です。体や心に障害があって働くのが難しい人を助けるためのものになります。

この制度は、国の年金制度の一部で、主に以下のような特徴があります。

等級

障害年金は1級から3級までの等級があり、等級が高いほど障害の程度が重いことを示します。

受給要件

障害年金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 初診日が国民年金または厚生年金に加入している期間内であること

- 障害の状態が、障害認定日において1級または2級に該当すること

- 保険料納付要件を満たしていること(一定期間内に保険料を納付または免除されていること)

障害者手帳とは?

障害者手帳は、障害を持つ人が様々な公的サービスを受けるための証明書です。

町や市が出してくれる特別なカード。

このカードを持っていると、電車やバスの料金が安くなったり、税金が少なくなったりするんです。

手帳を持つことで、医療費の助成や公共交通機関の割引など、さまざまな支援を受けることができます。

等級

障害者手帳は1級から7級までの等級があり、1級が最も重い障害を示します。

受給要件

障害者手帳を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

- 医師の診断に基づき、障害の程度が所定の基準に該当すること

- 障害の種類によって異なるが、通常は障害の状態が6ヶ月以上続いていることが求められる

どんなサポートが受けられるのか?

障害者年金と障害者手帳では、受けられるサポートが異なります。

- 障害者年金: 月々の金銭的支援が受けられ、生活費や医療費の負担を軽減することができる。

- 障害者手帳: 医療費の助成、公共交通機関の割引、税金の軽減措置など、生活全般にわたる支援が受けられる。また、障害者雇用枠を利用することで、就職の際のサポートも受けられる。

| 制度 | 誰が運営してる? | どんな法律? | どんなサポート? |

|---|---|---|---|

| 障害者手帳 | 町や市 | 身体障害者福祉法 | 割引や税金が安くなる |

| 障害年金 | 日本年金機構(国) | 国民年金法・厚生年金保険法 | お金がもらえる |

申請方法

障害者年金と障害者手帳の申請方法は異なります。

- 障害者年金の申請: 申請は年金事務所で行う。必要な書類を揃え、医師の診断書を提出する必要がある。

- 障害者手帳の申請: 地元の市区町村の役所で申請する。医師の診断書や必要書類を提出し、審査を受ける。

障害者年金と障害者手帳は、障害を持つ人々を支援するための重要な制度ですが、それぞれの目的や受給要件が異なります。

自分の状況に応じて、どちらの制度を利用するかを考えることが大切です。

必要なサポートを受けるために、しっかりと情報を集めて、申請を行いましょう。

障害年金の種類と受給条件

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つの種類があります。

これらは、あなたが病気やけがをしたときに、どの公的年金に加入していたかによって、もらえるお金が変わります。

障害基礎年金は、初めて病院に行ったときに国民年金に入っていた人がもらえるお金です。

たとえば、自営業をしている人や、フリーランス、無職の人がこの年金の対象になります。

また、専業主婦や、20歳より前に病気やけがをした人も、障害基礎年金を受け取ることができます。

一方、障害厚生年金は、初診日に厚生年金に入っていた人がもらえるお金です。

この年金は、障害基礎年金よりも支給される条件が広く、軽い障害でもお金をもらえる可能性があります。

つまり、障害の程度が少しでもあれば、支援を受けやすいということです。

このように、障害年金はあなたの状況に応じて、どちらかの年金が支給される仕組みになっています。病気やけがで困ったときに、少しでも生活を助けてくれる大切なお金です。

障害年金の等級とその複雑さ

障害年金をもらうには、障害の重さが決まった基準に当てはまる必要があります。

この基準を「障害等級」と呼びます。

障害等級は1級、2級、3級の3つがあり、1級が一番重い障害を表します。

大切なのは、障害者手帳の等級とは別物だということです。

障害者手帳で1級をもらっていても、障害年金でも1級になるとは限りません。

障害年金の等級は、障害者手帳よりも複雑です。

障害の種類や体のどの部分に障害があるかによって、細かく基準が分かれています。

簡単に言うと、障害年金の等級はこんな感じです

| 等級 | どんな状態か |

|---|---|

| 1級 | 日常生活で何もできない程度 |

| 2級 | 日常生活がとても難しい程度 |

| 3級 | 仕事をするのが難しい程度 |

でも、これはざっくりとした説明です。

実際はもっと細かく決められています。

例えば、目が見えにくい人と足が不自由な人では、基準が違います。

専門家が、あなたの障害の状態をよく調べて、どの等級に当てはまるか決めます。

だから、自分で「私は○級だ」と決めつけるのは難しいんです。

障害年金の等級は、とても細かくて複雑です。

でも、心配しないでください。

専門家があなたの状態をよく見て、公平に判断してくれます。

もし気になることがあれば、年金の窓口で相談するのがいいでしょう。

障害者手帳の種類とその重要性

障害者手帳には3つの種類があります。

これらの手帳は、それぞれ異なる種類の障害を持つ人たちのためのものです。

簡単に説明すると

1.身体障害者手帳

この手帳は、体の一部が不自由な人のためのものです。

例えば

- 目が見えにくい人

- 耳が聞こえにくい人

- 手や足が不自由な人

2.精神障害者保健福祉手帳

心や頭の病気で日常生活に困っている人のための手帳です。

例えば

- うつ病の人

- 統合失調症の人

- 発達障害の人

| 精神障害者保健福祉手帳 | 障害年金 | 備考 |

|---|---|---|

| 2級 | 2級 | 手帳2級所持者は2級の障害年金受給の可能性が高い |

| 2級 | 2級 | 障害年金2級受給者は審査不要で手帳2級を取得可能 |

療育手帳

知的な障害がある人のための手帳です。

例えば

- 物事を理解するのに時間がかかる人

- 新しいことを覚えるのが苦手な人

これらの手帳を持つことで、様々な支援を受けられます。

例えば

- 仕事を探すときに役立つ

- 税金が少なくなる

- 公共の住宅に住みやすくなる

障害者手帳は、困っている人たちの生活をサポートするための大切な道具なんです。

みんなが安心して暮らせる社会を作るために、とても重要な役割を果たしています。

まとめ

障害者手帳と障害年金は、障害のある人を助ける大切な制度ですが、全然違うものなんです。

障害者手帳は、町や市が出してくれる特別な手帳です。

この手帳を持っていると、電車やバスの料金が安くなったり、税金が少なくなったりします。

一方、障害年金は、国がお金をくれる制度です。

体や心に障害があって働くのが難しい人を助けるためのものです。

障害者手帳には3つの種類があります

- 身体障害者手帳:体の一部が不自由な人のためのもの

- 精神障害者保健福祉手帳:心や頭の病気で困っている人のためのもの

- 療育手帳:物事を理解するのに時間がかかる人のためのもの

障害年金も2つの種類があります

- 障害基礎年金:自営業の人や主婦の人向け

- 障害厚生年金:会社で働いている人向け

大切なのは、障害者手帳と障害年金は別々の制度だということです。

手帳をもらっても年金がもらえるとは限りません。

逆も同じです。

でも、心配しないでください。

どちらの制度も、障害のある人の生活を助けるためのものです。

自分の状況に合わせて、使える制度を探してみましょう。

わからないことがあれば、町や市の役所に相談するのがいいですよ。

専門の人が親切に教えてくれます。

障害があっても、みんなが安心して暮らせる社会を作るために、これらの制度はとても大切なんです。